RAF SIMONSはラグジュアリーブランドなのか?

RAF SIMONSはコレクションブランドなのか?

実際は、いずれでもない、のかもしれません。

ファッションをファッション界で、単に表現しているのではなく、人生哲学を伝えるべく、ファッションをツールとして使用している稀有なデザイナーであることだけは、間違いなさそうです。

今一度、RAF SIMONSという人物を再認識するきっかけとすべく、RAF SIMONSのアティチュードを形成している事柄についてのインタビュー、そしてその検証を、本NEWSカテゴリーにて幾度かに渡りアップして参ります。

RAF SIMONSのデザイン哲学は、どこから来て、どこへ向かおうとしているのか? 何を伝えていこうとしているのか? 何らかの手がかりが詰まっているかもしれません。

[ RAF SIMONS 99AW COLLECTION ]

本コレクションは、PUNKの精神の上に成り立つRAF SIMONSのアティチュード、つまりは原点的なSOULをストレートに感じる事の出来るショーであるとELIMINATORは考えます。

フラッグを掲げ青年たちは、ゆっくりと歩き出します。

内にある溢れ出しそうな体制に対する反骨精神と反比例するかのごとく、佇まいはあくまで凛としています。それは権力に対して無邪気に反発するだけの若さ故の勢いで圧倒する表現とは全く異なります。

華やかさや美しさを優先するファッション業界、特にモードの世界に対して、RAF SIMONSはその感覚になぞられてはいません。常に疑問を呈し、これまでタブーとされてきた事から自身を解放し、RAF流の方法で「服を纏う意義」を模索しているようにも見えます。

彼( RAF SIMONS )にとってのHEROの一人と言えるジョイ・ディビジョンのフロントマン「イアン・カーティス」を彷彿させる、潔いWHITEシャツにトラウザー、膝丈のコート、モノトーンのコーディネート。若かりし頃に純粋に影響を受けたカルチャーや人物を引用しコレクションという舞台で表現する意図は、イデオロギーが作り上げた価値観を見直す機会を与える事であり、「ファッションとは何か」を問う、知的なPUNK精神から成り立つ表現はこの時期だけではなく、未だ活き続けています。DIORのショーで発表したポケット付きドレスやBGMにAPHEX TWINを採用した点などは、まさしくそうだと思いませんか?

それでは、本編をお楽しみ下さい。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

第一回目、ラフ・シモンズとの直接の交流で知られる、アントワープ在住のジャーナリスト、二ネット・ムルク氏のインタビュー記事、第二回目、雑誌『STUDIO VOICE』にて編集長をつとめられた松村正人氏による「ラフ・シモンズとユース・カルチャー」に続き、第三回目は第二回目に引き続き松村正人氏による「ラフ・シモンズと音楽」をご執筆頂きました。

著者 : 松村正人 / Masato Matsumura

1972年、奄美生まれ。1999年より雑誌『STUDIO VOICE』編集部で音楽を担当。07年に『Tokion』編集長を、09年4月号から休刊した09年9月号まで『STUDIO VOICE』編集長をつとめた。「南部真里」の筆名を使うこともある。湯浅学氏率いる湯浅湾のベース奏者でもあり、09年に新作『港』(boid)をリリースした。

Raf Simons and Music

TEXT = MASATO MATSUMURA

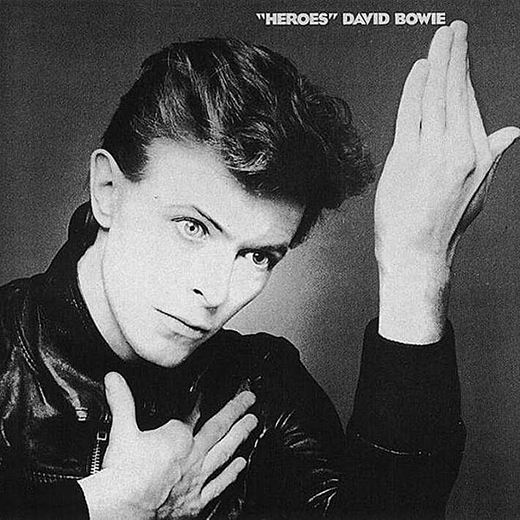

去年出した『The Next Day』は事前の煽りも情報すらいっさいなく、ジャケットも『Heroes』を改編した、というより改竄したにちかく、そうすることで過去の自己像を、そこにまつわりついた英雄譚めいたパブリック・イメージとともに葬り去ったような、ボウイのいまなお衰えぬラヂカルなスタンスを示すものだった、私はそう思った。たまたま鋤田正義さんにそのころ仕事でお会いする機会があり、ボウイの新作で鋤田さんが撮られた写真を使いまわしましたね、と水を向けると、じつは僕のはじめてのロンドン行き目的はマーク・ボランでね。ボウイは知らなかった。まだメジャーになってなかったんじゃなかったかな。滞在先のホテルのヒップなグラム好きのボーイがボウイのことを教えてくれたんです――と鋤田さんは話しはじめられた。

『Heroes』をもちいた『The Next Day』のジャケットの上部には元のタイトルにマジックかなにかで線を引きその上に「DAVID BOWIE」の文字。中央には真っ白な空白があって、それは70に届かんとするロック・ミュージシャンがことさら円熟を誇示するでも残された日々を逆算し老境を自嘲するでもなく、60年代末からほぼ半世紀にわたる年月をポップ・スターとして生きてきた彼の「The Next Day」を未知のものとして捉えていると示すばかりか、ポッカリ空いた空白の窓は私たちリスナーの自己像を代入するための鏡のようなものであるといいたがっていたかにみえた。

「僕は“THE MIRROR(鏡)”というコンセプトが好きなんだ」

ラフ・シモンズは『Fantastic Man』(No14)でこう語った。鏡は精神分析的にいえば自我を獲る最初の段階だし、象徴主義の詩人のツールであり、アリスの通り抜ける扉であるとともにドゥルーズによれば「語であり物であり、名であり対象であり、意味であり示されたものであり、表現でもあり指示でもある」もの。つまり意味とイメージとを縮約し、重なり合ったそれらがたがいにじみあう場所だという。

ラフ・シモンズは彼の服を、それを着る男たち自己像の一部ととらえる。服は服だけでなりたつのではない。着ることでたちまち変革するヴィジョン。彼らを姿見へ追い立てる促進剤であることこそ服の正しいあり方である。とすると、ラフ・シモンズはアーティスト・エゴとビジネス・モデルの中間にあるファッションのマナーを律儀に守っているようにみえるがそうではない。ロック・スターたちをアイコンに不易流行を見定めながらおりおりの季節(ルビ/トレンド)に脱皮するようにブランド・イメージを刷新するとか、いい方は悪いかもしれませんが、もっと利口な展開の仕方があったはずである。ところが、音楽ひとつとっても彼の憧憬の対象はデヴィッド・ボウイでありクラフトワークであり、ジョイ・ディヴィジョン(イアン・カーティス)であり、スマパンであり、愚直なまでにそれは一貫し、イメージ・ソースとして何度もコレクションにたちあらわれる。

たとえばボウイなら、2004~2005年秋冬、2005年春夏、2012~2013年秋冬や2015年の春夏。まずそれらはコレクションにおいて、ロンドンでパンクが狂い咲いた76年から77年にかけてブライアン・イーノとともにベルリンで録音した2作――『Low』『Heroes』――でアトラクティヴでありながら硬質な音楽性を打ち出したころのボウイを思わせるシャープなシルエットとして表れ、彼のなかにあるボウイ像は山本寛斎のジャポニズムをまとったグラム期へ遡行しながら60年代の似姿としての80年代の色彩をほのめかし、20年後の2000~2010年代に回帰する。『Heroes』のB面1曲目「V-2シュナイダー」はヴォコダーの印象的なテクノポップライクな楽曲だが、それもそのはず、この曲はボウイが当時ハマッていたクラウト・ロック、なかでもクラフトワークに範をとり、シュナイダーはフローリアン・シュナイダーを指し、V-2は『重力の虹』でタイローン・スロースロップが女性とまぐわった場所めがけ落ちてくるナチスドイツが第二次大戦下に開発したロケットを彷彿させる――ことで、パンクの最中にあって唯我独尊でありつづけたボウイの特異さと卓見を思わせもするが、ボウイとクラフトワークを一列に並べたときにうかびあがるエキゾチシズムと未来主義の桎梏とも弁証法ともいえるものを、ラフ・シモンズの「鏡」にうつしてみれば、それらは彼の服と身体のつくるタイトさ、アシンメトリックな歪み、フォークロアを思わせるテキスタイルに置き換えられるのではないか。

ある種のダークさ、孤独、アイソレーション、彼の服をまとう身体がまとう形容は服と身体の即物的な関係ににじむもののエモーショナルないいかえにすぎない側面はあるにはあるのだろうけれども、物語を膨らませるやり方は、音楽を聴くのと同じく服を着るこちら側がにぎっている。(了)

NEWS / Eliminator 公式通販 ‒ エリミネイター

NEWS / Eliminator 公式通販 ‒ エリミネイター