RAF SIMONSはラグジュアリーブランドなのか?

RAF SIMONSはコレクションブランドなのか?

実際は、いずれでもない、のかもしれません。

ファッションをファッション界で、単に表現しているのではなく、人生哲学を伝えるべく、ファッションをツールとして使用している稀有なデザイナーであることだけは、間違いなさそうです。

今一度、RAF SIMONSという人物を再認識するきっかけとすべく、RAF SIMONSのアティチュードを形成している事柄についてのインタビュー、そしてその検証を、本NEWSカテゴリーにて幾度かに渡りアップして参ります。

RAF SIMONSのデザイン哲学は、どこから来て、どこへ向かおうとしているのか?何を伝えていこうとしているのか?何らかの手がかりが詰まっているかもしれません。

第一回目は、ラフ・シモンズとの直接の交流で知られる、アントワープ在住のジャーナリスト、二ネット・ムルク氏のインタビュー記事をご紹介致します。スタジオ・ボイス2002年7月号に二ネット・ムルク氏が寄稿した記事です。

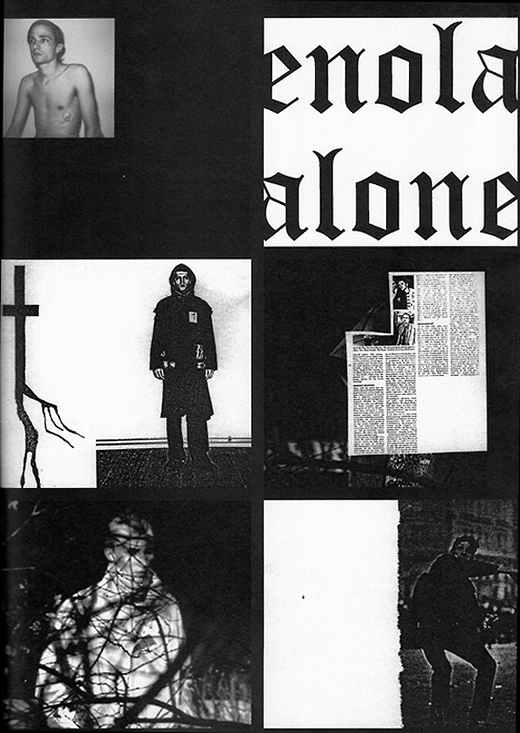

ラフ・シモンズ 孤独のイコン

インタビュー/テキスト=ニネット・ムルク

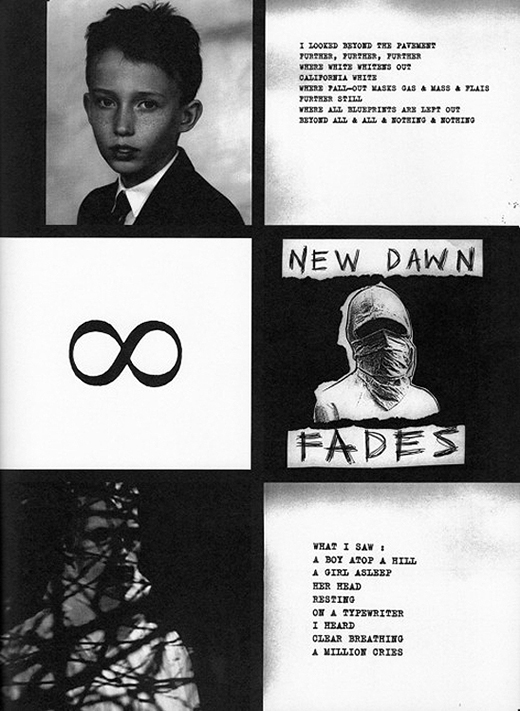

社会への帰属と反抗、秩序と無秩序———こうしたユースカルチャーの二項対立が、ラフ・シモンズの作品とそのアイデンティティを織りなす根源だ。アントワープの灰色の空の下、彼が生み出す作品は、過去・現在・未来を描き出す。「インターゾーン」———そう彼が呼ぶ、実在しない、孤独な夢の空間に導かれながら。

68年生まれのラフ・シモンズは、アントワープから50マイル離れた小さな静かな村で育ち、小さい頃から疎外感を感じ続けていた。知っている人々とは違う人生を送りたいと思っていたが、オルタナティブの情報は皆無に等しいためその方法が見つけられなかった。インターネット以前の時代だったのだ。彼の頭の中にあるクリエイティヴィティに少しでも近づく方法は工業デザインを勉強することだった。家具のデザイナーとして卒業し、主にギャラリーや個人客を相手にしばらく仕事をした後、最終的にアントワープのファッションデザイナー、ウォルター・ヴァン・ベイレンドンクのもとでインターンをする事になった。アントワープに移ってからは、ものごとがかちっとはまり、意味をなすようになった。アントワープ・ローヤル・アカデミーのファッション部門のディレクター、リンダ・ロッパに出会い、著名なデザイナーである彼女の父親に紹介されたのだ。シモンズは彼から多くを学び、数ヶ月アパートに閉じこもった後「ブリティッシュ・スクールボーイズ」という初めてのコレクションでデビューした。タイトなシルエット、記号的なディテール、ストリートの役割、プロモビデオ、すべてが最初から存在していた。そして彼のイメージはメンズファッションを変えたのだった。

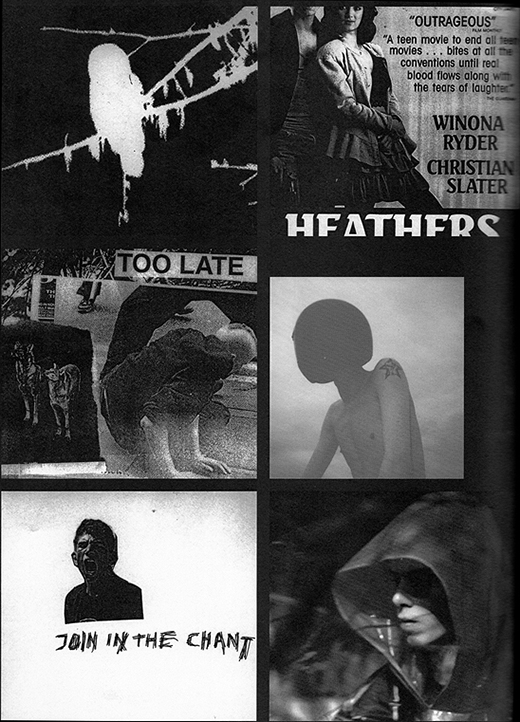

シモンズにとって、最初に何が来るのかを言うのは難しい———コレクションなのかコンセプトなのか? しかしたぶん後者ではないかと推測する。彼にとって服は、伝えたいメッセージを描いているだけだ。彼のショーが常に示しているテーマは、所属することまた所属しないこと、秩序と無秩序である。厳格なカソリックの教育と、パンクやニューウェーブのような破壊的なユースカルチャーの影響が合体した曖昧なアイデンティティが、ハイファッション、パワフルな音楽とパフォーマンスでミックスされている。

シモンズは若さに対してロマンティックな理想を抱いている。映画、アート、音楽に触発されているが、それらの多くは若者、あるいは若者の心を持つ人たちに受けているものだ。

「服を見せたいんじゃない。見せたいのは僕のアティチュード、過去、現在そして未来だ。僕は記憶と未来のヴィジョンを、現在の世界に位置づけたいんだ」

いつものようにどんよりとした春の朝、アントワープで彼に会った。彼がお気に入りの、おいしい食事とフレンドリーできめ細かいサービスの古風なブラッスリーで。若さに対してロマンティックな理想を抱いているのではないかと質問した時、彼はこう答えた。

「必ずしもロマンティックではないけど、でも確かに美しい。僕の仕事のそもそもの原点は”孤立”で、他の人や原因に拡がっていったのはその後なんだ。今は自分のビジョンをファッションに翻訳しているけど、他のやり方でもいいんだ、本当は。僕は孤立の中に美を見い出す必要があると感じている。これは例えばデイヴィッド・シムズのヴィジョンと同じだ———彼は他人を避けているけど特別な魅力を持っている人を見つけ、焦点を当て、他の人々にも見えるようにする。彼はもとから存在する美に、彼独自の価値を与える。彼は15歳の時にアシュリーという男の子を見出した———彼には特別なアティチュードがあって、後にヘルムート・ラングやメラニー・ワードのような人々のアイコンになった。僕にとってはロビーがそういう存在だ。彼を発見して、いくつかのショーを手伝ってもらって、時にはあまり積極的にではないけどモデルもやってくれて、よく訪ねてきてくれて、今では僕の人生の一部なんだ。僕の仕事を手伝ってくれるだけでなく、いい友達にもなった。彼みたいな人を僕の友達の輪に加えるのに確信はなかったけど、完璧にフィットした。同時に彼にはまだ自分自身の生活や、音楽や、いろいろなものがあるんだ」

「孤立」と「疎外」という単語は、アーティスト、ミュージシャン、非商業主義なデザイナーでいるかぎり必ず自分の一部になっている。

ラフ・シモンズの世界ではどう翻訳されているのだろうか?

「人はしばしば、他人を思いやることなく無視することがあって、その結果孤立してしまう。孤立っていうのはパーソナリティの一部で、身の回りの環境から逃避しようと試みることだ。特に14歳から18歳の若者にとっては。自分がその年だった時は、表現できない何かが自分の内面にあった。誤解されていると感じていたし、小さな村に住んでいてアート・スクールなんてものがあることを知らなかった。今たくさんの若い人たちとよく話すけど、前より理解と情報があるのに問題はまったく変わっていないと気付く。僕にとって周囲の環境を形作るのは自然な反応なんだ。とてもパーソナルなことでもある———そうでなければ他のみんなと同じようにプロのモデルを使うよ、例えばね。非常に重要なのはショーで使う写真やビデオで、そのおかげで一過性でない価値を与えることができる。さっき言ったように、僕は特定のメッセージを送り出す手段としてファッションを使っている。他のデザイナーは服を作るのが好きで、メッセージは二の次だ。でも僕は逆なんだ。ファッションという訓練で好きな点は、家具をデザインしていた時とは比べられないほど社交的な点だ。それでも、ファッションでひどく失敗するんじゃないかってびくびくしているけどね (笑)」

彼のコレクションのコンセプトとインスピレーションは多種多様で、時に驚きに満ちている。「ブリティッシュ・スクールボーイズ」以後のコンセプトを挙げてみよう。

「アダムス・ファミリー」「ケイト・ブッシュ」「ザ・キュア」「UFO’s」「ティーンエイジ・サマーキャンプ」「アラブ・スカーフ」「クラフトワーク/レイディオアクティヴィティ」「ヴァネッサ・ビークロフト」「デイヴィッド・ボウイ/ヒーローズ」「キネティック・ユース」「ピンク・フロイド」「ディスオーダー・インキュベーションアイソレーション」「ライオット」

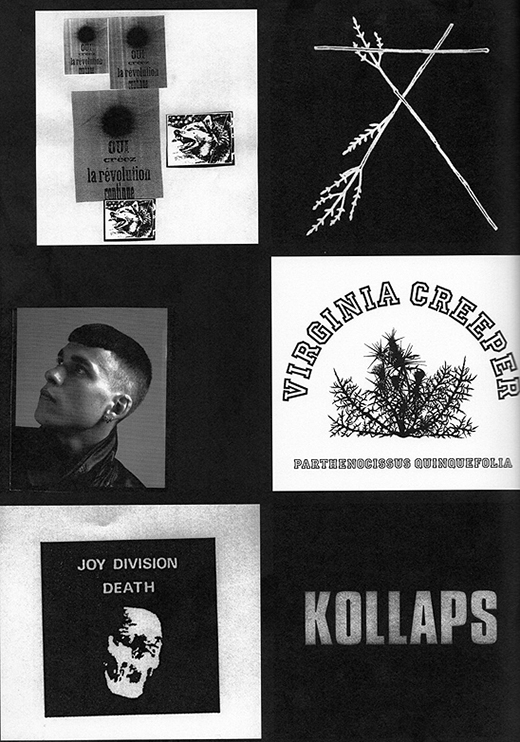

この夏のコレクションの孤立をかけて戦う兵士たちーあの有名な“Kollaps”セーターを着て———そして次の冬のコレクションでは“Virginia Creeper(アメリカづた)”という、見た目は美しいが触ると危険な、有毒な植物をモチーフにしている。

「最初の頃、インスピレーションは自分のバックグラウンドに近かった。生まれ育った村、教育、音楽・・・・・・もちろんそれがだんだん広がっていった。次の冬のコンセプトは自然と、人間がそれに対して何をしているか、2003年の夏は贅沢品の露出過多について。“Gucci Dog” “Gucci Baby” ・・・・・・言いたいことがわかるだろう? 別にそういう物を攻撃したいわけではなくて、ただ存在を喚起したい。それに人がどうしてああいうこれ見よがしな贅沢品を消費したがるのか、考えているんだ。僕は自分のやり方でやりたい。そうじゃなくてどうして煩わしいことやストレスを感じる意味があるんだろう。2年前休暇を取った時にこういうことをじっくり考えて、今後もこういう方法でのみ自分自身を表明していきたいと決意したんだ」

ROBBIE SNELDERS

ロビー・スネルダーズ———“ハードコア・スウィートハート”

彼はデイヴィッド・シムズの写真に似ている———あるいはロビー・スネルダーズを最初に見た時にまさにそういうイメージを抱いたからかもしれない。ラフ・シモンズはアントワープの街中で彼に初めて会った時にショーに出てくれるように頼んだが、けんもほろほろに断られた。スネルダーズにとってファッションは最も遠いものだったのだ———彼はフロント242、ミニストリー、ニッツァー・エブ、スキニー・パピー、バイオハザード、ヴィジョン・オブ・ディスオーダーのようなインダストリアル、ハードコアの音楽に夢中で、自分が(喘ぎながら)「ファッションモデル」なんてものになるなんてまず想像できなかった。しかし彼のガールフレンドがシモンズにもう一度チャンスを与えるよう説得して、パリの消防署で開かれた「ブラック・ハームス」のショーに出ることになった。彼はショーで歩くことそのものよりも、ショーの前の待機時間を嫌った。しかしシモンズと話すようになり、彼らは用心深い友人づきあいを始めた。仮縫いに付き添うようになり、最終的にはラフ・シモンズのオフィスでコンピュータ・プリントのデザインを手がけたり(彼は広告グラフィックの勉強をしていた)他にも全般的な仕事を受け持ったりして、フルで働くようになった。今となっては、彼がラフ・シモンズのもとを去るとは考えられない。

「僕は自分の仕事とここの雰囲気に、100%満足している。印刷関係だけじゃなく、文書、請求書を扱ったり、電話、メールのやりとりもやっている。ラフは自分にとっては上司というより、友達だ。ここでは自分らしくいられるし、誰が彼の仕事に口をはさめる? 僕にとって人生で重要なのは周りの人間。争いごとは嫌いだ。誰のことも嫌いじゃないし、このままこの状態が続いてくれる事を願っている。これが僕の人生哲学だからね。進化することも重要だ。習慣にしがみついているのは嫌だ。もちろん嫌いな人がいないからって世の中で起こっていることの何にでも賛成するというわけではない。自分だけの強いヴィジョンを持っている人は崇拝するけどファシズムは大嫌いだし、なくなってほしいと思う。ファシズムを無視することはできないし、ちゃんと調べるべきだ。何にでもイエスという人は危険だ、僕はそういう人間は疫病神みたいに避けている。大勢の人間がこうなるべきだ。政治的に言って、自分の頭を独立して使うことは必須のことだから」

PETER SAVILLE

ピーター・サヴィル———「インターゾーン」で会いましょう

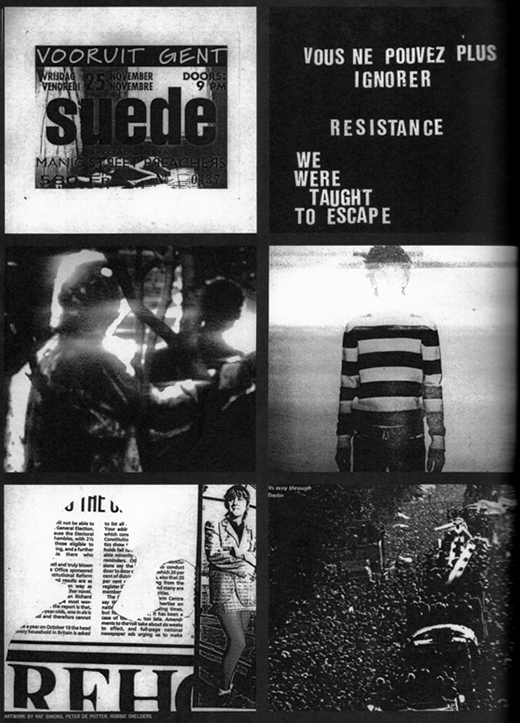

イギリスのグラフィクデザイナーのピーター・サヴィル(ファクトリー・レコード、ニュー・オーダー、ジョイ・ディヴィジョン、ワム!や50にも及ぶ有名なグループ、アーティストのレコードスリーヴやグラフィック、ジル・サンダー、ヨウジ・ヤマモトやその他数えられないほどたくさんのビッグネームとの仕事、デイヴィッド・シムズやニック・ナイトなどの写真家とのコラボレーション・・・・・・)の力強いイメージは、ラフ・シモンズにとって長い間インスピレーションの源であった。しかしお互いが尊敬しあっているのを知るのには、少し時間がかかってしまった。

「ラフがやっていることは遠くから見ていた———例えば、彼のショーを生で見たことはなかったけど、雑誌で記事を読んだり、ショーの写真を見たり・・・・・・最初に見た時から、前から知っているような気がしたけど、その時はなぜなのかわからなかった。彼を意識し始めたのは赤いクラフトワークのシャツが出て来たコレクションで、鮮明に覚えている。実際に彼の(夏の)服を見たのはロンドンのショップ「ジョセフ」で、アカプルコ、アメリカのホテルがモチーフの、60年代の雰囲気があるものだった。

「『あっ、あのラフ・シモンズじゃないか!』と思ったのを覚えているよ(笑)。2年前にエンターテインメントとしてのファッションについて語るようになった頃、誰かにラフのショーをビデオで見たことがあるかと聞かれて、それまで見たことがなかったと認めざるを得なかった。最初に見たのは大きな工場の中でデロリアンが出てくるもので、ショーは5分間のポップミュージックのプロモビデオのように編集されていた。とても面白いエネルギーに満ちていた。彼の心の中には道があって、僕のと平行に走っている。その後すぐ彼は『i-D』のゲストエディターを務め、僕も参加しないかと声をかけられた。その時に彼がジョイ・ディヴィジョン、ニュー・オーダーにインスパイアされたビデオを見て、僕の仕事が彼のインスピレーションの源になっていると気づいたんだ!」

「僕たちは電話で話すようになって、今でも覚えているのは19世紀、20世紀、21世紀の紳士の歴史を混ぜ合わせてコラージュした会話。とても知的で、的を得ていたよ。彼は『 Interzone 』」という言葉について話して、これはジョイ・ディヴィジョンの曲名でもあり、ウィリアム・バロウズの『裸のランチ』にも出てくるし、ラフと僕が住んでいる世界だと僕は信じている。彼はすべてを思い出させてくれて、僕が正しく表現できないことを言葉にしてくれた。彼のショーは、『 Interzone 』のコンセプトをはっきりと理解するための新しい方法を見せてくれた。物事の中間にあるこの場所を、言葉に表したんだ———ファッション、アート、アイデンティティ、ポップ。僕もそうだ。まったく別の場所にいて、違うことをやっている2人の人間が、最初は気づかないけどいろんなところですれ違っていて・・・・・・僕達は何回も『 Interzone 』で会っているけど、現実の世界で会ったことがあるのは1度だけ———去年の3月、パリで。ラフ・シモンズはゴルフクラブに所属する無垢な少年みたいに見えるけど、信じてくれ、彼はすごく奇妙な世界に住んでいるよ。デイヴィッド・リンチみたいにね」

(初出 スタジオ・ボイス2002年7月号)

次回に続く。

NEWS / Eliminator 公式通販 ‒ エリミネイター

NEWS / Eliminator 公式通販 ‒ エリミネイター