RAF SIMONSはラグジュアリーブランドなのか?

RAF SIMONSはコレクションブランドなのか?

実際は、いずれでもない、のかもしれません。

ファッションをファッション界で、単に表現しているのではなく、人生哲学を伝えるべく、ファッションをツールとして使用している稀有なデザイナーであることだけは、間違いなさそうです。

今一度、RAF SIMONSという人物を再認識するきっかけとすべく、RAF SIMONSのアティチュードを形成している事柄についてのインタビュー、そしてその検証を、本NEWSカテゴリーにて幾度かに渡りアップして参ります。

RAF SIMONSのデザイン哲学は、どこから来て、どこへ向かおうとしているのか? 何を伝えていこうとしているのか? 何らかの手がかりが詰まっているかもしれません。

第一回目、ラフ・シモンズとの直接の交流で知られる、アントワープ在住のジャーナリスト、二ネット・ムルク氏のインタビュー記事に続き、雑誌『STUDIO VOICE』にて編集長をつとめられた松村正人氏に「ラフ・シモンズとユース・カルチャー」というテーマのもとご執筆頂きました。

それでは、皆様、ごゆっくり松村ワールドをお楽しみください。

著者 : 松村正人 / Masato Matsumura

1972年、奄美生まれ。1999年より雑誌『STUDIO VOICE』編集部で音楽を担当。07年に『Tokion』編集長を、09年4月号から休刊した09年9月号まで『STUDIO VOICE』編集長をつとめた。「南部真里」の筆名を使うこともある。湯浅学氏率いる湯浅湾のベース奏者でもあり、09年に新作『港』(boid)をリリースした。

Raf Simons and Youth Subculture

TEXT = MASATO MATSUMURA

1980年代末から90年代初頭にかけてのレイヴ・パーティーに集ったひとびとは、この時代はセカンド・サマー・オブ・ラヴと呼ばれていたのだから、愛にあふれていたのかと思いきやあふれていたのはもっぱら享楽だったのかもしれない。すくなくともいまのフェスのような誂えられたものではない好き者が集まり手弁当でつくりあげた解放区といえば聞こえはいいが、ホスピタリティの行き届いた昨今のフェスに通い慣れた方々には心地よくはないにちがない、朝にはなくなってしまう束の間の自治区、それがレイヴの正体だった。

本稿はラフ・シモンズとユース・カルチャー、レイヴ・カルチャーの関係というのがテーマなのだが、上述の通り、レイヴはいまから四半世紀以上も前の出来事であり、ラフはまだブランドをはじめていない。海のものとも山のものともつかない者に当時の有形無形のカルチャーはどんな影響を与えたのか。それは「文化」なるものの裾野の広さと曖昧な境界線ゆえ、論証には骨が折れるが、そのためにも私たちはまずラフ・シモンズの生い立ちにたちかえってみよう。

ラフ・シモンズはベルギー東部リンブルフ州のネールペルト郊外のゲンクという小さな町に、軍で働く父と掃除婦の母とのひとり息子として生まれた。1968年のことだ。小さいころ兄弟がほしかったラフは弟代わりにマーモットを飼っていたという。ゲンクは牛や羊の農場があるばかりの小さな田舎町で「文化」から完全に隔絶されており、興味のあるものがなにもなかったラフはテレビばかり見て育った。ここでだしぬけに私語りになって恐縮だが、日本の九州と沖縄の間の島に生まれた私も、幼いころまわりにはなにもなかった。もちろん自分をラフ・シモンズになぞらえているわけではないですよ。ないけれども、ないものに対する希求に似た憧憬は経験した者でないとわからない。そしてそれはインターネット以後の世界ではむしろ体験できなくなったともいえるわけだが、ともあれ、彼の家にはMTVが引いてあった。

また音盤を買いに行くレコード屋もあった。これはうらやましい。奄美はそんなにハイカラではなかったからね。この話はもうよそう。

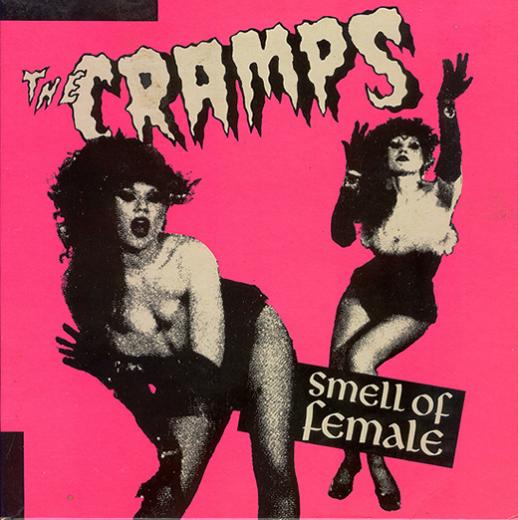

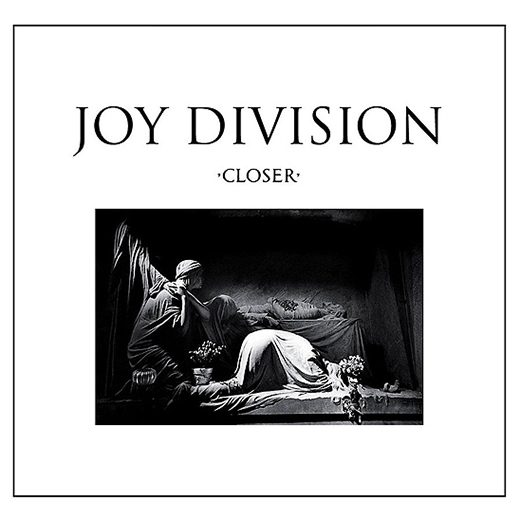

結果音楽は彼の待避口になった。人生ではじめて買ったのはボブ・マーリーのレコードだった。ついで、厳格なカソリック学校に通いながら、ヴァージン・プルーンズ、クランプス、ジョイ・ディヴィジョンからニュー・オーダーの流れにいたる、教師が聴いたら卒倒しかねない音楽に耽溺しつつ青春を過ごした。時代は80年代前半、ポスト・パンクからニューウェイヴに時代は移り、ニューウェイヴから枝分かれしたニューロマンティックはグラム・ロックの衣鉢を継ぐ――ラフにとってのボウイの影はここにも見えるともいえる――ヴィジュアル戦略とも相俟ってMTVとの親和性を発揮し、80年代前半を席巻しはじめていた。ニューロマをふくむ音楽的傾向を表したシンセ-ポップは、80年代リヴァイヴァルの最後の手つかずの余白として、1~2年前ここ日本でも一部で注目を集めたが、ニューウェイヴ~シンセ-ポップの流れは、1980年代なかごろ、ラフの故国ベルギーに、いまではダンス・カルチャーにおける徒花のひとつとして、深夜の居酒屋でそんな話になろうものなら、かならず議題にのぼるであろうニュービートをも生んだのである。パッと聞き音楽の内容を想像できないこの名称は――派生的な広がりをもつものでもあるが――もともとボッカチオやプレイステージといったベルギー国内のクラブで、ヒューマン・リーグやデペッシュ・モードのレコードを通常45回転でかけるところ33回転でプレイしたときに生じるあの音の粗さとビートの重さを特徴としたDJプレイにおける方法論を指していた。回転数を落とすことで整った音の狭間からはザラついた粒子が立ちあがり、人声はもったりと浪々となる。後にスクリューと呼ばれヒップホップに応用されたこの手法には音を重く暗くする美学上の効果があっただけでなく、今日のインダストリアル・リヴァイヴァルとの類縁性も垣間見える。ダークでクールでディストピック――これはすでに90年代なかばラフ自身の名を冠したブランドの服への形容といささかも変わらない。

そしてまたレコードを改編可能なルーツとして用いるDJカルチャーは音楽の主導権を作り手から聴き手へ奪還するDIYカルチャーの90年代的モードでもあった。人里離れたディスコに3000~4000人におよぶ若者が集まり、そこにはセルフメイドやセカンドハンド、ジャン=ポール・ゴルチエのようなハイファッションまで、無数のファッションがあり、音楽とダンスと夥しいレーザー光線とドラッグがあった。ラフ・シモンズはそう回想する。思い思いの恰好のひとびとが共通のきわめてシンプルな目的のもと集い踊りあかす。UKでセカンド・サマー・オブ・ラヴと呼ばれ、対岸のベルギーではニュービートになった同時多発的なレイヴ・パーティによるカルチャー・モードの刷新がラフ・シモンズに強い影響をのこしたことは、コレクションにおけるレイヴァーパンツを模したシルエットにもあらわれている。レイヴが欧州大陸――のみならず、日本をも席巻した90年代なかば、ラフ・シモンズがようやくデザイナーとして身を立てようとしていたこのころ、ムーヴメントは資本と官憲の介入によりさまがわりしていた(あるいはついえようとしていた)が、作家にとって十代の体験はなにものにも代えがたい。色とりどりの服を着たいかれたクラウドたちの幻のアナーキズム。ラフ・シモンズは彼の愛した音楽のうしろにある文化をもそこに見たのではないか。これは推論というよりほとんど妄想みたいなものだがしかし、そうではなかったと、たとえラフ・シモンズ本人であろうとも、誰がいいきれよう。(了)

NEWS / Eliminator 公式通販 ‒ エリミネイター

NEWS / Eliminator 公式通販 ‒ エリミネイター